![【 絶版中古書・雑誌 】FLASH ART No 149 NOVEMNER / DECEMBER 1989 [3100227]](https://baseec-img-mng.akamaized.net/images/item/origin/b81456f8137c73ba3d67681229be8ac5.jpg?imformat=generic)

![【 絶版中古書・雑誌 】FLASH ART No 149 NOVEMNER / DECEMBER 1989 [3100227]](https://baseec-img-mng.akamaized.net/images/item/origin/b81456f8137c73ba3d67681229be8ac5.jpg?imformat=generic)

商品詳細

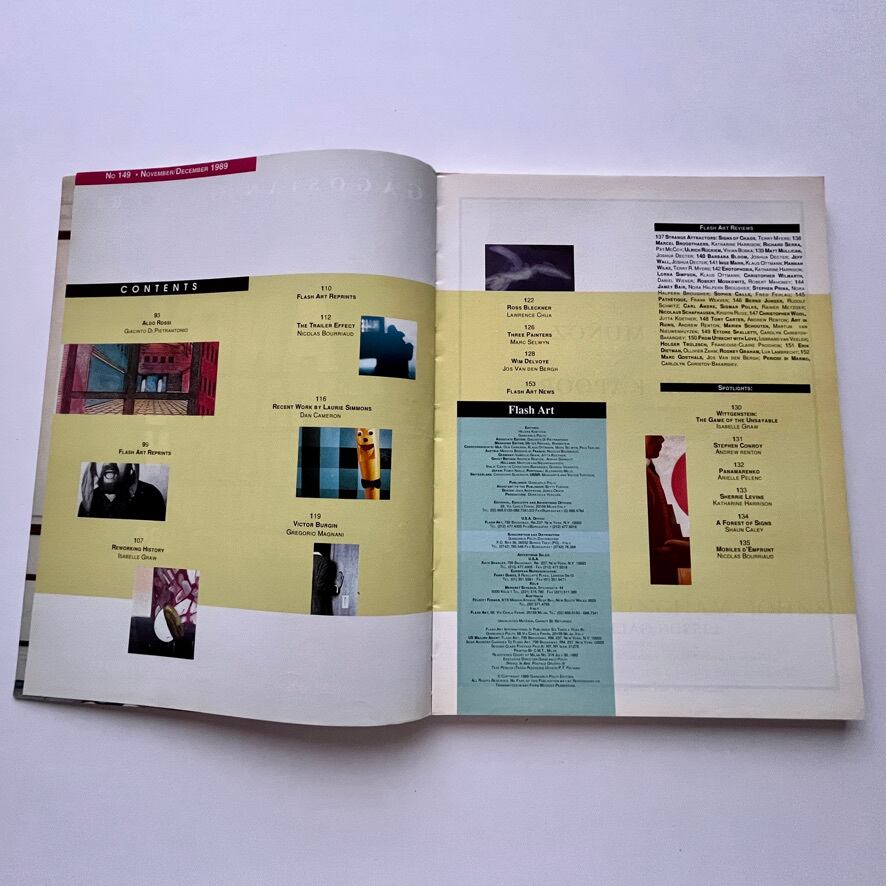

発行年:1989

出版:flash art

言語:英語

サイズ:20.5×27.1cm

コンディション:経年並み 微細なヤケ

古いものにつき、細かい劣化についてはご理解くださいませ。

注意事項

画像をよくご覧いただき、ご検討の上、古いものの特性を良く理解頂ける方のみのご注文をお願いします。神経質な方のお求めはお控えください。

ノークレーム&ノーリターンでお願いします。

店主よりコメント

1987年 No.142 11月・12月号のフラッシュ・アート

表紙は ALDO ROSSI の作品です。

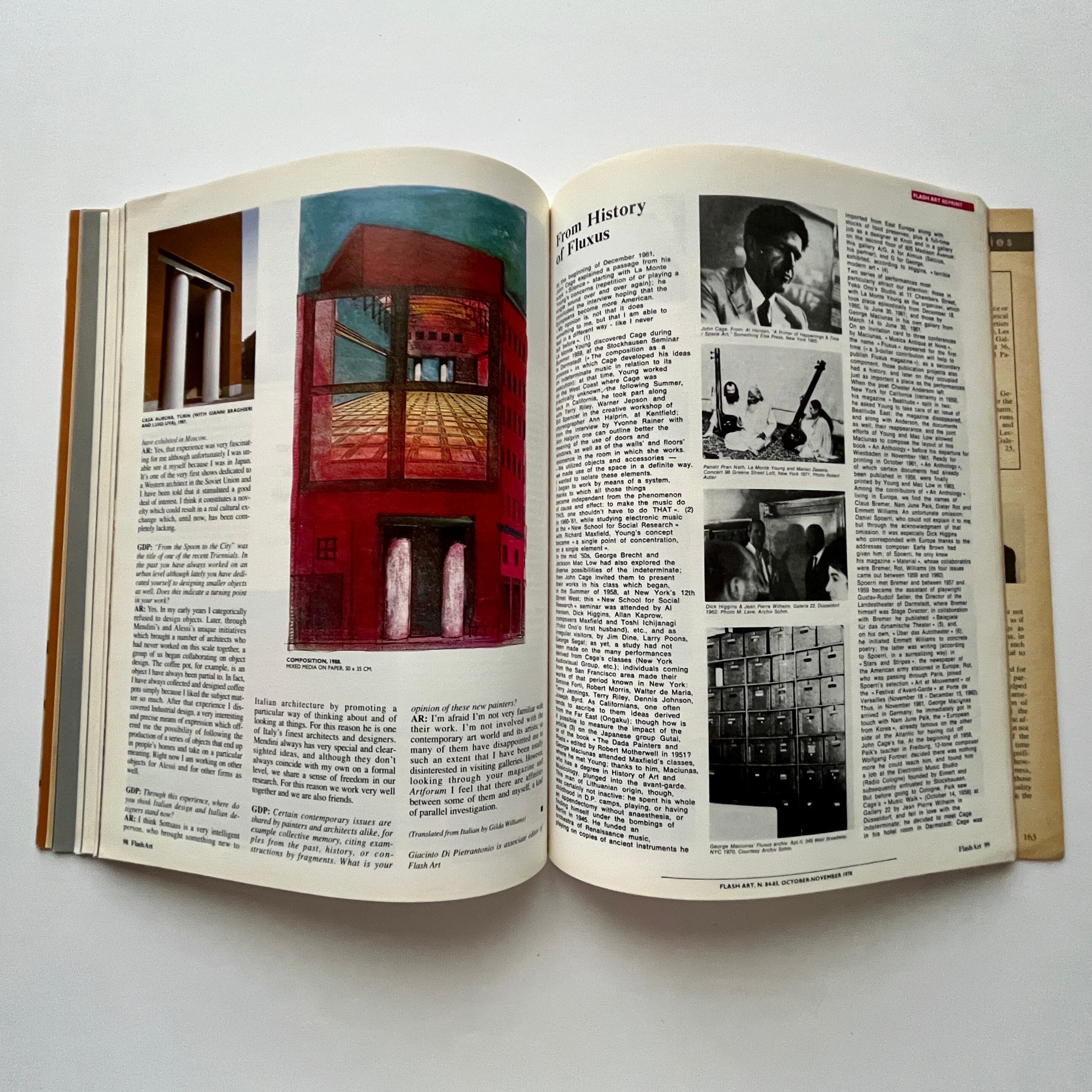

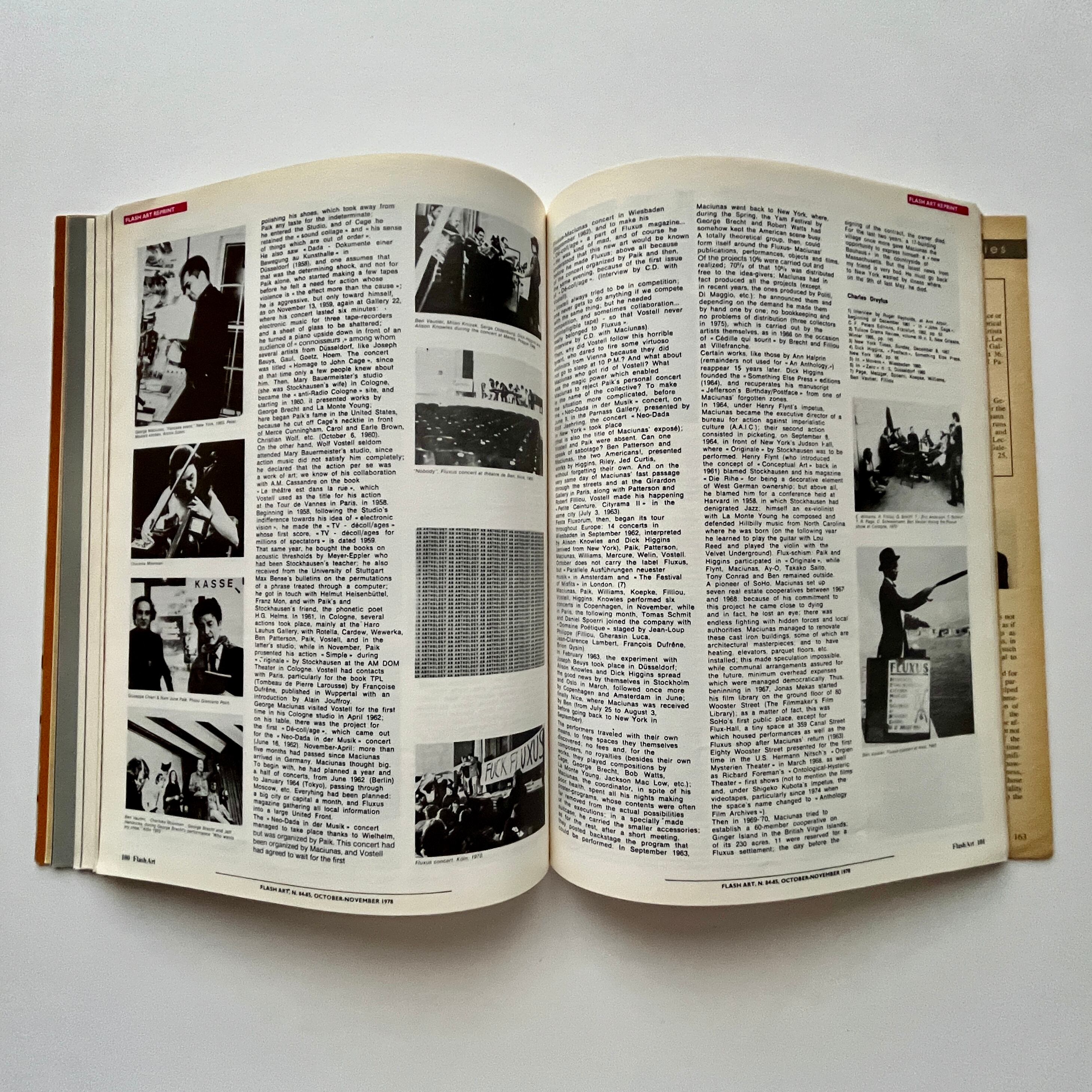

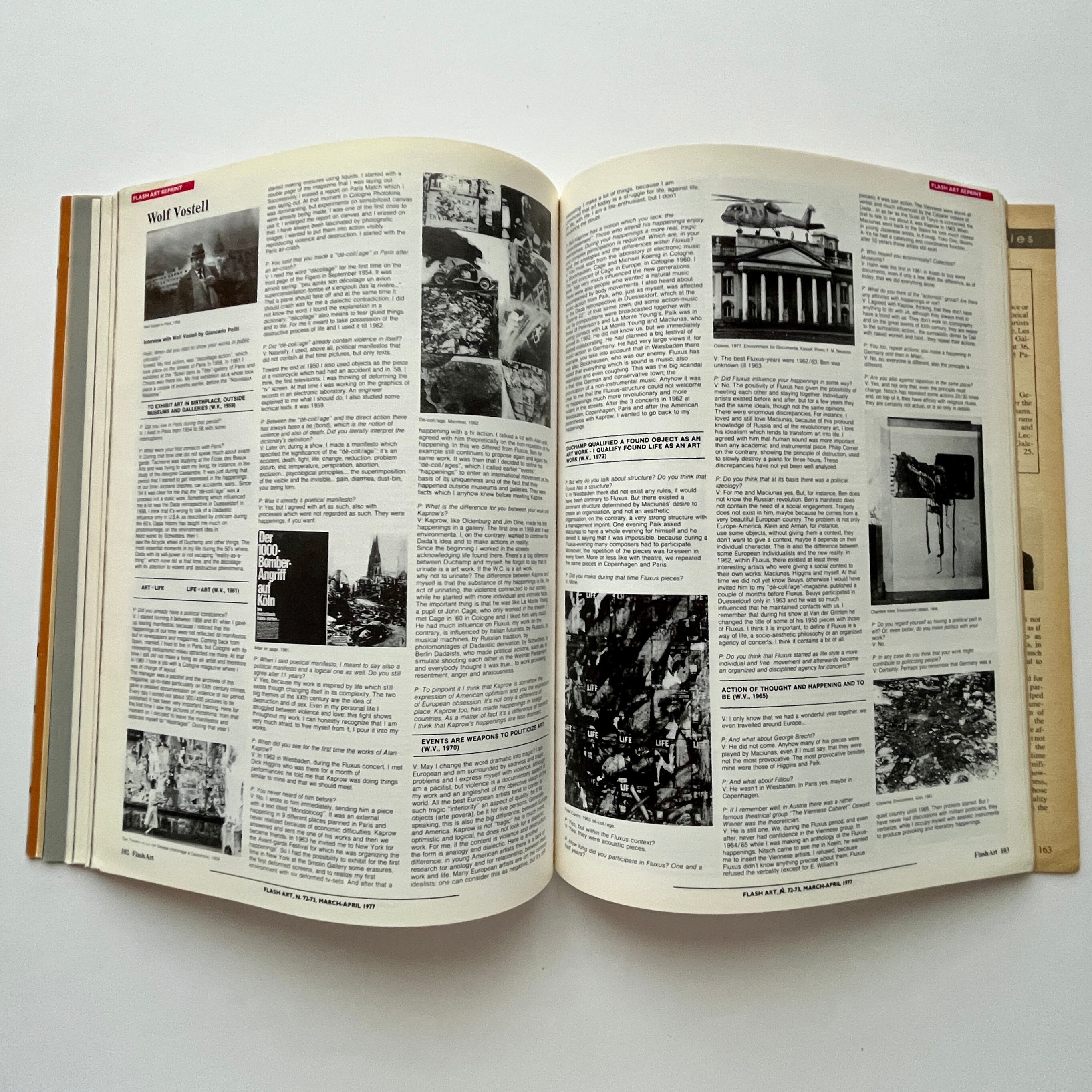

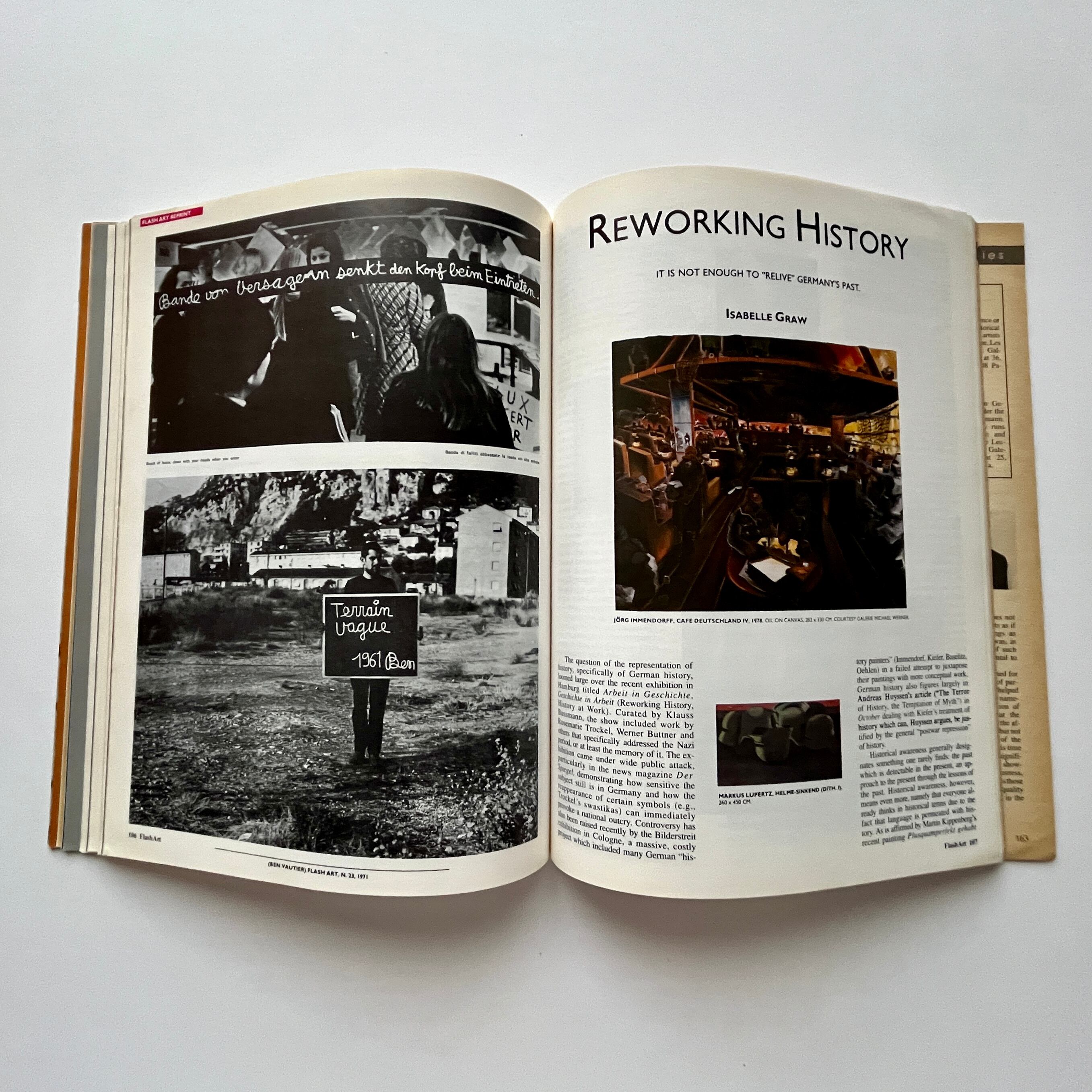

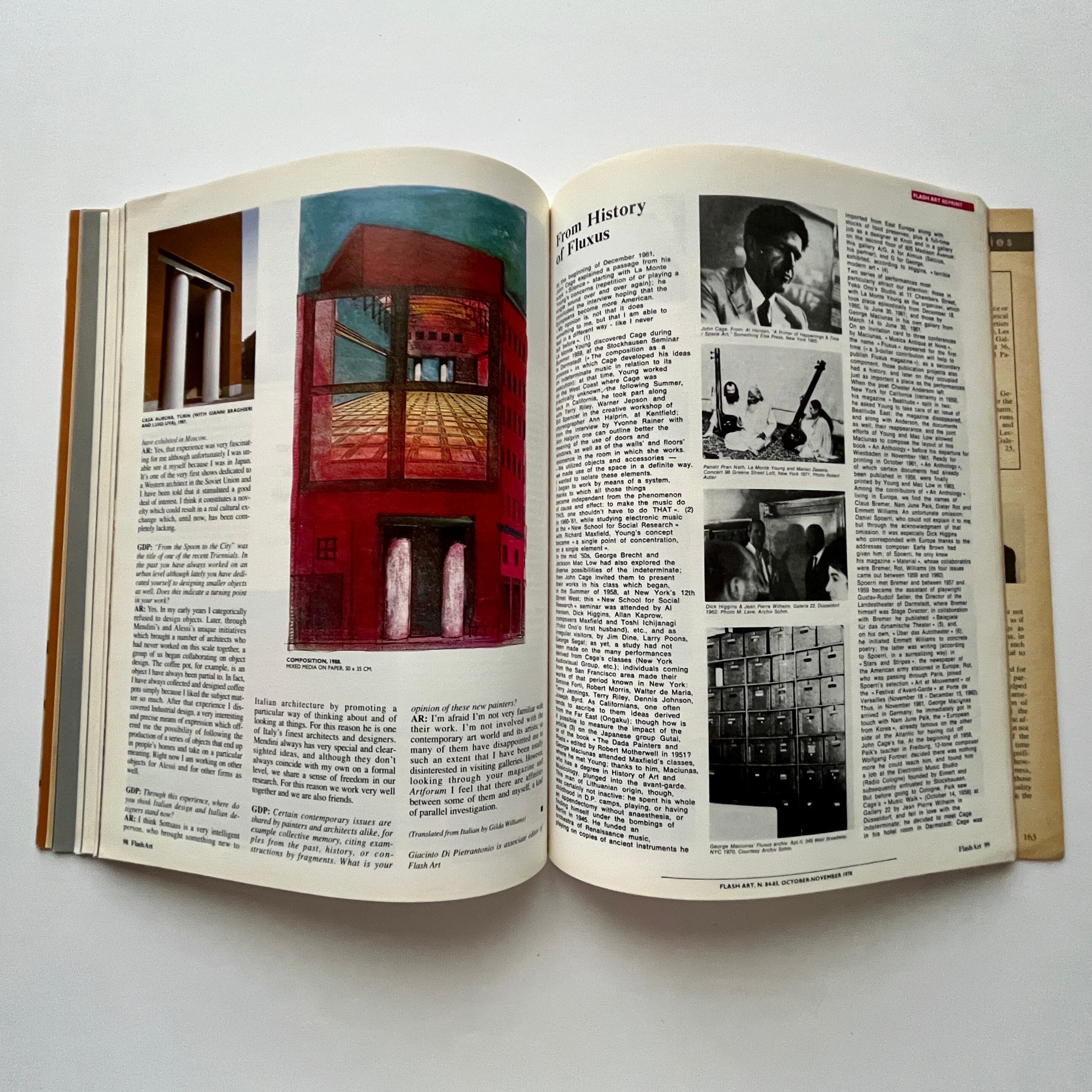

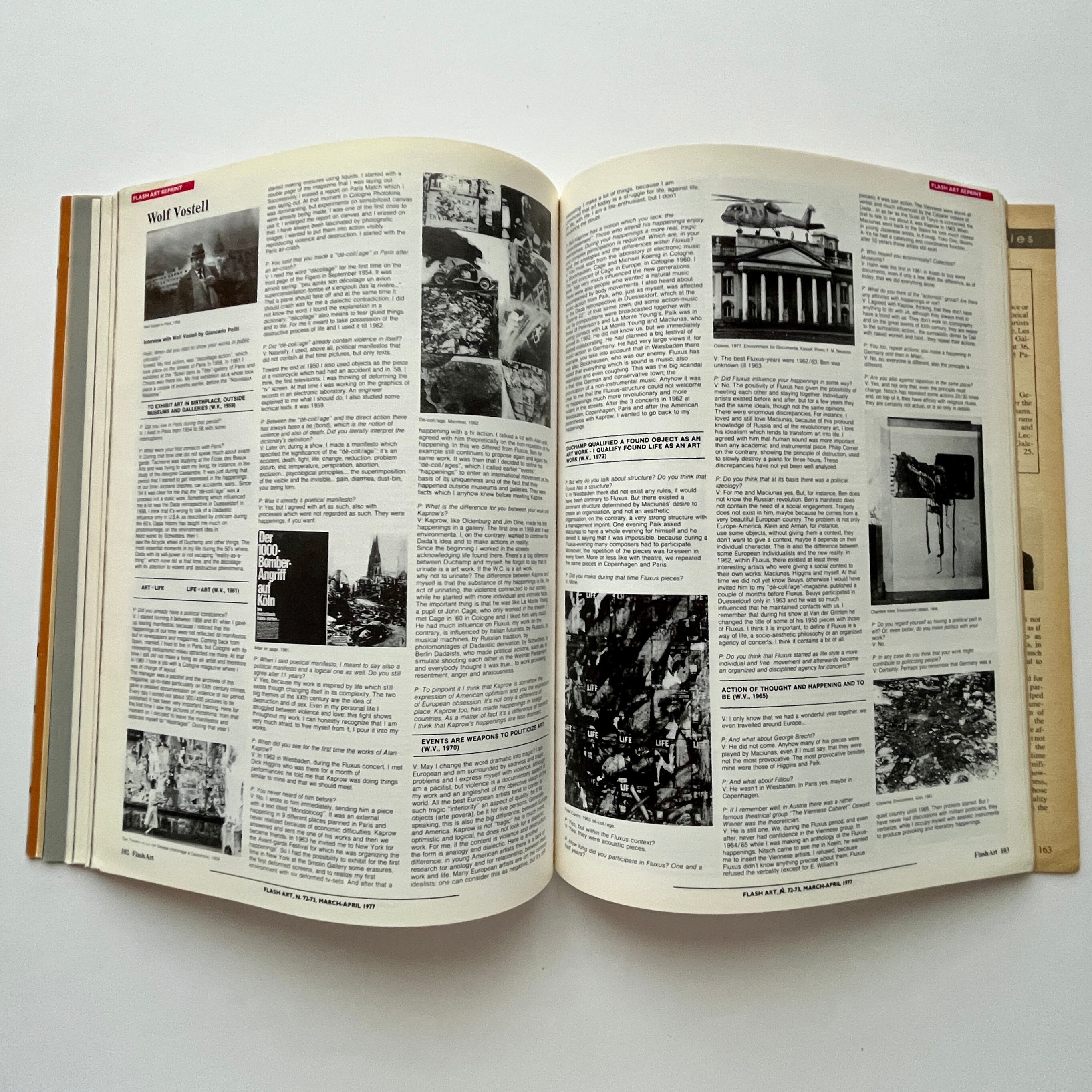

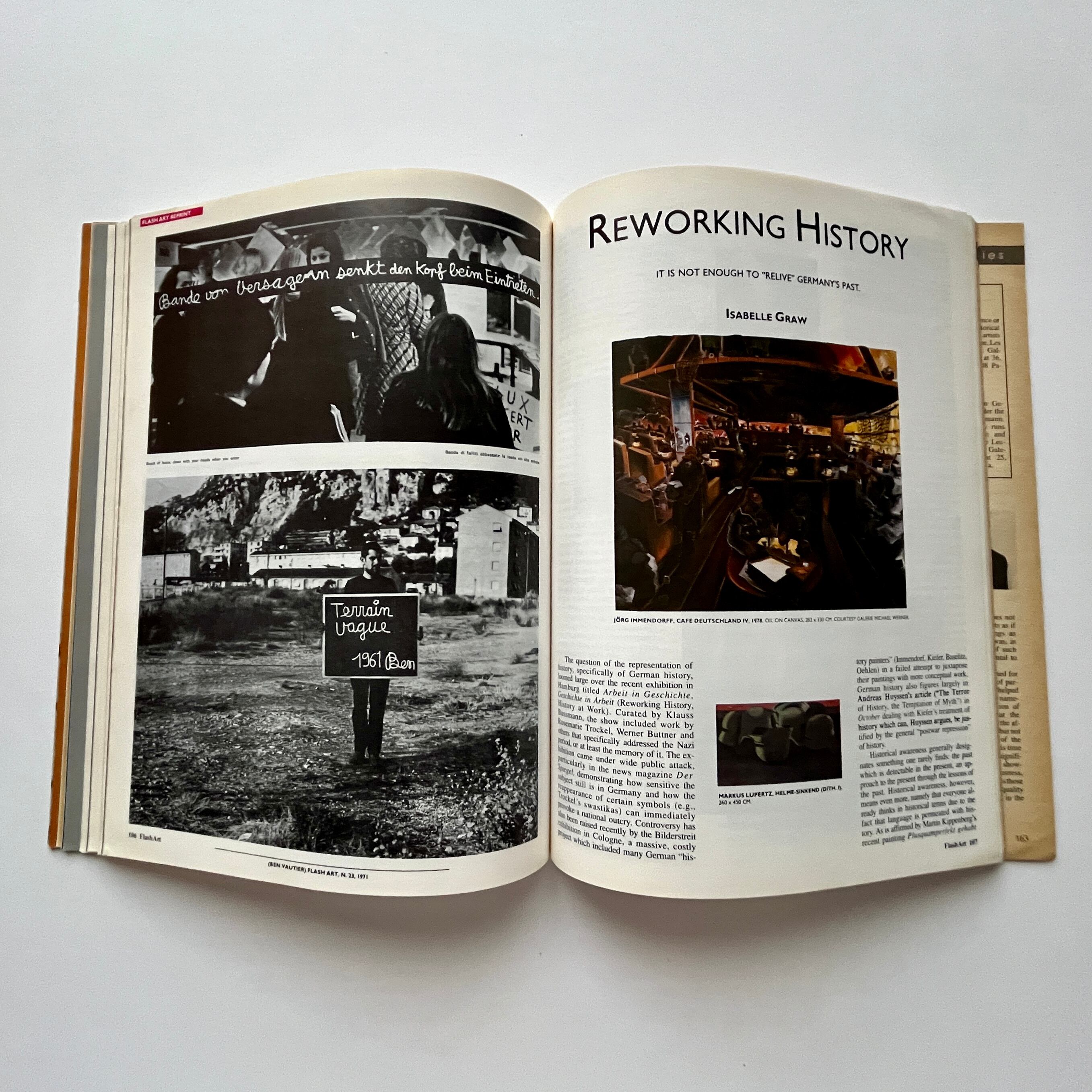

モノクロで、ちょっと地味な記事なのですが、FLASH ART REPRINTというページ 8ページ渡り、FROM HISTORY OF FLUXUSというフルクサスの記事になっています。

この記事のトップに掲載されているのはジョン・ケージの写真

フルクサスのアーティストの幾人かがニュースクールでケージの教えを受けています。

よってフルクサスの活動にはケージの影響が見られることも多くあります。

ケージの有名な《4分33秒》はフルクサスのコンサートでも演奏されたことがありまが、ケージ自身は、フルクサスのオリジンであると語っているものの、フルクサスのアーティストではありません。

ということで、今更感はありますが、現時点でのedition Telescopeとして、フルクサスについての理解を、清里現代美術館のコレクションの経緯などを挟みながら少しまとめてみます。

皆さんのフルクサスへの関心が少しでも深まることを願って・・・

フルクサス(Fluxus)は、1960年代から1970代にかけて発生した、芸術家、作曲家、デザイナー、詩人らによる前衛芸術運動(アート・ムーブメント)。

リトアニア出身のデザイナージョージ・マチューナスが提唱したといわれます。

「FLUXUS」はラテン語で「流動的な」という意味を持っています。

実際に、強固なメンバーシップがあったというよりも、参加アーティストの出入りは緩やか。

日本人が多く参加していて、(オノ・ヨーコ)、武満徹 、一柳慧 、小杉武久 、塩見允枝子 、刀根康尚、ヨシ・ワダ、サイトウタカコらが参加しました。(オノ・ヨーコ自身はフルクサスではないという立場をとっている)

最終的には

・多国籍のグループであること。

・メンバーと非メンバーの区別があいまいである

・美術、音楽、詩、舞踏など広い芸術ジャンルにまたがる

・グループとしてのはっきりした主義主張を持たない

ということに落ち着いたようですが、これがまたかえってフルクサスを理解しようとする私たちを混乱させるとも言えます。

つまり、それは、私たちが現代アートについて既に少し凝り固まった概念で見てしまうからなのですが・・・

当エディションが今年出版した KIYOSATO MUSEUM OF CONTEMPORARY ART. ARCHIVE Ⅱ: FLUXUS AND ITS SURROUNDINGSでは、旧清里現代美術館のフルクサスルームから、今手元に残っている資料・書籍を掲載しています。

タイトルに、「フルクサスとその周辺」としたのには、厳密にフルクサスのアーティストとできない資料も多く含む故。

上記のケージの例の様に、フルクサスの周辺を彩った、ケージの資料も掲載したし、イベントや、ハプニングの創始者とされるカプロー、また、ディーターロスやヴォステルなどの資料も掲載しました。

清里現代美術館の立ち上げを店主が手伝ったの当時20代前半。

フルクサスルームは、他の展示室に比べると誠に異様、この玩具箱をヒックリ返した様な、ジョークとアイロニーに塗れた賑やかな集合体は一体何なんだろう?と理解することはとても難しかったです。そのくらい、時代的に店主の思考が主流のアートシーン、マーケットを軸に成り立っていました。

日本語で読める資料は西武美術館のアールヴィヴァンくらいであったし、オーナーの伊藤氏も、フルクサスについてもともと造詣が深くてコレクションしていたというよりも、個人の経済力で求めることができるから集め始めていた・・・その後、重要な資料を海外から取り寄せて集めていることをみると、伊藤氏なりに、経験を重ねて理解を深めていったようですが。

そして、結果的に、公立中学校の教員という立場でありながら、社会や芸術の既存の概念に対して十分にカウンターなメンタリティを持つ伊藤信吾というその人らしく、フルクサスの精神性とぴったり沿っているようなコレクションになっていたなと思います。

フルクサスの作品資料を展示のためにを並べてみてわかるのは、マチューナスのデザインによるものは際立っていて、とても力強いということ。

マチューナスの生前中をフルクサスの活動と認識する研究者もいます。

一方でNYでの活動から、ヨーロッパに渡ってからのことも含めフルクサスと認識もされるし、

むしろ、フルクサスの精神性を持って活動していれば、フルクサスムーブメントは今も続いているとする場合もあります。

ということで、フルクサスとはコレ!と一言では言い切れない、複雑なムーブメントに見えてしまいます。マチューナスのデザインはとても魅力的ですが・・・・それだけではないのです。1960年代に始まったフルクサス、その「先進的な精神性」を皆さんに最もお伝えしたいと考えています。

清里現代美術館の吹き抜けには、ドナルド・ジャッドのミニマルな彫刻が展示されていました。アートマーケットを飾る花形作品とも言えます。

ミニマル・コンセプチュアル、この感じがアートシーン、そしてマーケットの主流でした。

しかし、フルクサスは早くも1960年代から、来るべきそのマーケットを軸にしたようなアート界の主流に反旗を翻したといえると思います。ギャラリーや、ディーラーにおもねらない、自分たちでハンドリングできる範囲で活動する。印刷物や出版が多く存在するのはそういうことの現れでないでしょうか。

身近に手に入る雑多なもので、作品を生み出していく。

掃除や食事をするように、日常をアートと考えれば、どの人の人生もそのものがアートであるということではないでしょうか?暮らし・人生にこそ価値がある。

アートと生活を分けない、日常をアートに変える前衛芸術運動などと言われるのはそういうことです。

また、多様性(多国籍で女性アーティストも多い)を謳い、

手に入る範囲で、アートを実践する

音楽や演劇、舞踏のみならず、様々なジャンルを横断する

ディック・ヒギンズがよく使う「インターメディア」という言葉にも現れていますが、

ケージを始祖とし、日本人のアーティストも多くいたことを考えれば、軽く禅の思想的なこととも溶け合っていったはずです。

例えば・・・

極小は大に同じ、境界を忘絶す。

極大は小に同じ、辺表を見ず。

みたいな・・・

1960年代をはじめとしながら、このフルクサスのアーティスト達はの精神性は極めて今日的と思います。先が見えずらく、生きづらいこの時代を今生きている私たちに、とても勇気をくれるし、必要な感覚。特別な作品を作らなくてもいい、ぜひ、自分の人生を唯一無二の作品として美しく創っていってください。

そんな願いも込めて、

ぜひ、私どものARCHIVE Ⅱ: FLUXUS AND ITS SURROUNDINGSをご覧ください。

まあ、テキストはほとんど書いてないので、あなたの人生の答えは得られないかと思いますが・・・逆にその分自由に思考して想像していただけるはず。

以上、フルクサスについての店主の現時点の理解です。

もちろん素人なので、間違いもあるかもしれませんが、恐れず書いてみました。

ぜひ、ご意見などございましたらご指導ご教示よろしくお願いいたします。

¥2,200

※この商品は1点までのご注文とさせていただきます。